更年期の不眠|眠れない時はどうする?更年期女性の睡眠障害はいつまで続く?

最終更新日:2024.12.09

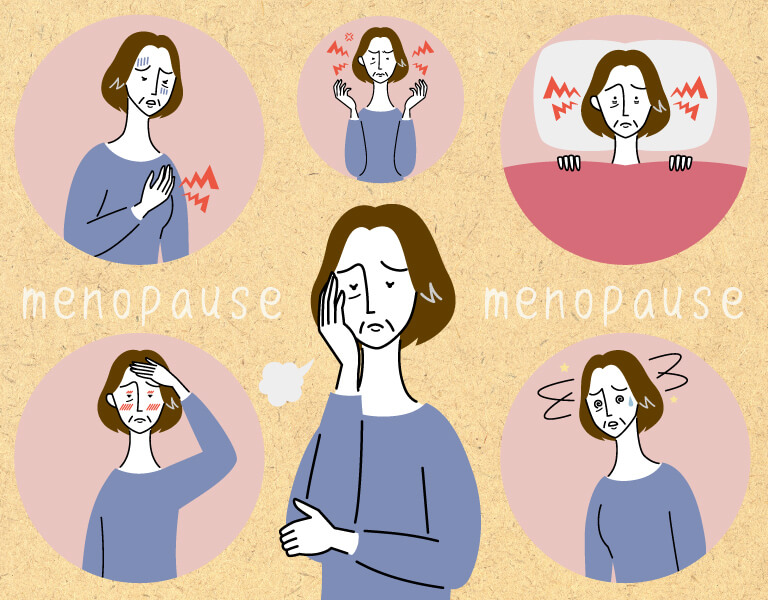

不眠、急な発汗、ほてり、頭痛、関節の腫れ、イライラ感…。

40代半ばを過ぎて、ちょっとした体調の変化を感じるたびに「これってもしかして更年期障害?」と気になり、ネットで更年期に起こりやすい症状について検索する女性も多いのではないでしょうか?

閉経前後の更年期は、様々な不調に見舞われる女性が少なくありません。

中でも、不眠症状に悩まされる人が多いとされています。

そこで今回は、更年期で眠れなくなる理由や更年期障害を緩和するための方法などを、睡眠アドバイザーとしての知識を盛り込みながら解説します。

更年期障害の不眠で悩んでいる人は、参考にしてくださいね。

この記事の執筆者

グリーンハウス株式会社

睡眠栄養指導士

横尾 奈都

眠りのお悩みは人それぞれです。仕事や趣味を充実させるために、もっと睡眠のパフォーマンスを上げたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

睡眠には多くの要因が絡んでいますので、このやり方が万人にとって正解だ!というものはありません。さまざまな情報からあなたに合うもの、可能性があることを見つけていただくお手伝いができれば幸いです。

<資格>

・一般社団法人 睡眠栄養指導士協会

睡眠栄養指導士® 中級

パーソナル睡眠アドバイザー®

・特定非営利活動法人 日本成人病予防協会

健康管理士 一般指導員

目次

更年期は何歳から何歳まで?いくつになったら更年期障害が始まる?

そもそも、更年期とは何歳から始まり、何歳で終わるのでしょうか?

日本産科婦人科学会は、更年期の年齢について「閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間」としています。

日本人の閉経平均年齢は約50歳であるため、45歳~55歳頃が更年期にあたると考えられるでしょう。

しかし、早い人では30歳後半から更年期に差し掛かることもあり、一概に「何歳からが更年期」とは言えません。

更年期障害とは?

更年期障害は、女性ホルモンのバランスが変化することで様々な症状が起こり、日常生活に支障をきたす状態のことです。

更年期障害の症状や程度は人それぞれのため、対策も異なります。

閉経のサインは?

閉経のサインとして挙げられるのが、月経不順です。

順調だった月経の周期が変動したり、始まったと思ったら長く続いたり…。

そのような月経不順を経て、月経のない状態が12カ月以上続いた場合が閉経とされています。

更年期の不調はなぜ起きるの?更年期障害の不快な症状が起こる原因

更年期の症状は、閉経に伴って女性ホルモンの1つである卵胞ホルモン「エストロゲン」の分泌量減少が原因で起こります。

エストロゲンは生殖機能だけでなく、骨の量や強度を高めたり、肌の美しさを保ったり、脂質代謝をコントロールしたりと体中のあらゆる機能に影響を与える重要なホルモンです。

40代半ばを超えるとエストロゲンは徐々に分泌量が低下しはじめ、体内のホルモンバランスが不安定な状態になります。

そうなると、エストロゲンによって保たれていた健康的な状態が崩れ、更年期障害と呼ばれる症状を引き起こすのです。

更年期障害で眠れない?更年期には不眠症状のほかにどんな症状がある?

更年期障害の症状は、多岐にわたります。その中でも主な症状として挙げられるのが、次の8つです。

①のぼせ・ほてり・多汗

女性ホルモンのエストロゲンが減少すると、自律神経の調整が上手くいきません。

自律神経は身体の様々な機能を調整しているため、バランスが崩れることによって急に顔がほてる「ホットフラッシュ」や急な発汗、多汗などの症状が表れます。

②不眠・睡眠障害

エストロゲンには、睡眠を促す作用があります。

そのため、更年期に入りエストロゲンが減少すると寝つけない・眠りが浅いといった睡眠に関する問題が起こりやすくなります。

不眠症状の中でも特に多いのが、更年期障害の多汗やほてりによって夜中に目が覚める中途覚醒です。

また、ライフステージの変化にともなうストレスや不安も不眠を引き起こす要因として指摘されています(※)。

さらに、ストレスを緩和させる作用があるアミノ酸「GABA(ギャバ)」も減少するため、気分の変動が激しくなって不眠傾向に拍車がかかります。

その結果、眠るまでに時間がかかるようになったり、睡眠途中で何度も目が覚めたりして睡眠の質が低下するのです。

③動悸・息切れ

エストロゲンは、心血管を保護する役割も担っています。

動悸や息切れの原因として、エストロゲンの分泌低下や自律神経の乱れによる影響が考えられていますが、明確な理由は分かっていません。

重篤な病気が隠れている可能性もゼロではないため、あまりに動悸や息切れの症状が激しい場合は医療機関の受診を検討しましょう。

④肌荒れ

エストロゲンが減少すると、肌表面の毛細血管まで血液が巡りにくくなります。

すると肌への栄養や水分が行き渡らなくなって乾燥しやすくなり、ハリやツヤが失われて肌荒れを引き起こしやすくなります。

⑤手足の冷え

自律神経が乱れると血行不良になり、冷え性が悪化しやすくなります。

指先やつま先などが冷えていると、スムーズな入眠に必要な手足からの放熱が阻害されて寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下します。

⑥頭痛

更年期の頭痛には、頭の片側だけが痛む「片頭痛」と、頭全体が輪っかで締め付けられるように痛む「緊張型頭痛」の2種類があります。

片頭痛の原因にはエストロゲンの減少が関係していると考えられていて、閉経前に起こりやすい症状です。

一方、緊張型頭痛は血行不良が原因の1つですが、更年期によるホルモンバランスの変動が影響しているかは明らかになっていません。

⑦情緒不安定

些細なことでイライラしたり、理由もなく落ち込んで憂うつな気分になったりと、気分の浮き沈みが激しくなるのも更年期障害に見られる症状の1つです。

ホルモンバランスの変化に加えて、家庭や社会的立場の変化による喪失感や将来への不安感など、様々な要因が絡み合うことで心理状態が不安定になることが増え、抑うつ状態になりやすくなります。

⑧疲れやすい

エストロゲン減少による自律神経の乱れは、疲労感を与えます。

そこに不眠や情緒不安定といった要素が積み重なることで、余計に疲労感を覚えやすくなります。

※:香坂雅子. "女性の睡眠と健康." J. Natl. Inst. Public Health 64.1 (2015): 34.

更年期障害による不眠は食べ物で改善!更年期の女性におすすめの食品

更年期障害の症状を和らげる方法として一般的なのが、ホルモン補充療法や漢方薬の服用です。

しかし、症状が軽いうちはできるだけ薬に頼らず改善したいという人も多いのではないでしょうか。

そこで、更年期障害の症状を緩和する効果が期待できる栄養素を含んだ食べ物を紹介します。

毎日の食事に加えてみてくださいね。

①大豆製品

大豆に含まれる成分「大豆イソフラボン」は、エストロゲンに似た働きをします。

大豆イソフラボンの1日摂取目安量は70~75mgで、1パック200gの豆乳であれば2パック分です。

大豆イソフラボンには、骨粗しょう症や更年期障害を改善する効果が報告されていますが、摂取しすぎると子宮内膜症などを引き起こす可能性が指摘されています。

毎日の目安量を基準に、適量の摂取を心がけるようにしましょう。

②発酵食品

発酵食品には乳酸菌が含まれていて、腸内環境を整えます。

腸内環境が良いと自律神経が整いやすくなるため、自律神経の乱れが原因で起こる更年期障害の症状改善が期待できます。

大豆イソフラボンが含まれる納豆や、カルシウム豊富なヨーグルトが特におすすめです。

③イワシなどの青魚

イワシをはじめとした青魚には、必須脂肪酸の「オメガ3脂肪酸」が豊富に含まれています。

オメガ3脂肪酸は「n-3系多価不飽和脂肪酸」とも呼ばれ、血液をサラサラにしたり脳の認知機能を維持したりするDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)、血中脂肪を下げるα-リノレン酸などがあります。

オメガ3脂肪酸は顔のほてり(ホットフラッシュ)を抑えるほか、心臓疾患や脳卒中の発症リスクを下げる作用があるとされています。

オメガ3脂肪酸は体内で生成できないため、食品やサプリメントからの摂取が必要です。

更年期女性に必要なのはオメガ3脂肪酸!まるごと詰め込んだサプリで、更年期対策 >>詳しく見る

④乳製品

エストロゲンが減少すると、骨密度が低下して骨粗しょう症を発症しやすくなります。

骨粗しょう症を予防するためにも、カルシウムが豊富な牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品を食べるように心掛けましょう。

カルシウムは、ビタミンDと同時に摂ることで吸収効率が高まります。

⑤赤身の肉や魚

赤身の肉や魚には、亜鉛が多く含有されています。

亜鉛は細胞の生成や正常な味覚を維持する作用があるほか、性ホルモンの合成にも関わっています。

そのため、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンの分泌を促すために、積極的に摂取したい栄養素です。

赤身の肉や魚は、更年期で落ちやすくなった筋肉を保持するために必要なタンパク質も豊富に含んでいます。

⑥バナナ

不眠対策として、メラトニンの原料であるセロトニンや、必須アミノ酸のトリプトファンを多く含有している食品を食べるようにしましょう。

バナナには、セロトニンとトリプトファンの両方が含まれています。

ヨーグルトと一緒に摂れば、乳酸菌・カルシウム・セロトニン・トリプトファンといった更年期の女性に必要な栄養素が手軽に摂れるので、おすすめです。

更年期のつらい不眠症状を効果的な対策法で乗り切りましょう!

更年期障害の症状は個人差が大きいため、人によって悩みが異なります。

不眠やほてり、頭痛などのつらい症状がいつまで続くのか分からず不安になったり、色々な対処法を試しても効果が得られずがっかりしたりすることも少なくないでしょう。

最近は、良質な睡眠をサポートする成分を配合した睡眠サプリメントや、青魚のオイルを配合したサプリメントなど、更年期障害の緩和に役立つ商品が豊富に販売されています。

更年期の時期を少しでもラクに過ごせるように、自分に合う対処法を見つけてくださいね。